前回の記事では「ばね指(狭窄性腱鞘炎)」の概要について紹介しましたが、今回はさらに一歩踏み込んで、腱の修復と癒着のメカニズムを細胞レベルで探ります。

紹介する論文は『The Cellular Biology of Flexor Tendon Adhesion Formation』です()。

ばね指と屈筋腱の関係

ばね指は、指を曲げる屈筋腱が腱鞘内で引っかかることで起こる疾患です。炎症や微細損傷によって腱や腱鞘が肥厚し、滑走性が低下することで「カクッ」とした引っかかりが生じます。

このとき、体は修復のために細胞やコラーゲンを生成しますが、過剰な反応が「癒着」や「こわばり」を引き起こすことがあります。

電子顕微鏡で見た腱の修復プロセス

論文では、マウスの屈筋腱に人工的な損傷を加え、透過型電子顕微鏡(TEM)で修復過程を観察しました。

発見された2種類の線維芽細胞

| 細胞タイプ | 特徴 | 役割 |

|---|---|---|

| 大型細胞 | ゴルジ装置・粗面小胞体が発達 | コラーゲンを大量に合成する「職人」 |

| 小型細胞 | フィブリポジター(細長い突起)を持つ | 胎児期に見られる細胞が再登場し、修復を担う |

この発見は、腱損傷時に「発生期の細胞」が再び現れることを示しており、再生医療にも通じる重要な知見です。

腱修復の4段階

電子顕微鏡と免疫染色の結果から、腱の治癒は以下の4ステージに分けられます。

炎症期(1〜5日) 白血球が集まり、損傷部位のクリアランスを開始。

増殖期(3〜10日) 線維芽細胞が増殖し、腱のギャップを埋める。

線維合成期(10〜21日) コラーゲンが層状に積み重なり、腱の構造が再構築される。

成熟期(3〜4か月) 不要な細胞が減少し、線維が整理される。ただし、過剰なコラーゲンが癒着の原因に。

リハビリの科学的根拠

この研究は、早期の適度な運動が癒着を防ぐことを示しています。腱を長期間動かさないと、線維が無秩序に形成されて癒着しやすくなります。

一方で、適度な刺激を与えることで、コラーゲンが整列し、腱の滑走性が保たれるのです。

医学生向けまとめ

ばね指の原因は、腱と腱鞘の慢性炎症による滑走障害

損傷部位には胎児期様の線維形成細胞が再登場

修復は炎症期→増殖期→線維合成期→成熟期の順に進行

癒着の主因は過剰なコラーゲン沈着

早期の適度な運動が癒着予防に有効

このように、細胞レベルの観察からも、ばね指の病態とリハビリの重要性が明らかになっています。医療系学生の皆さんには、臨床と基礎研究の橋渡しとして、ぜひこの知見を活用してほしいと思います。

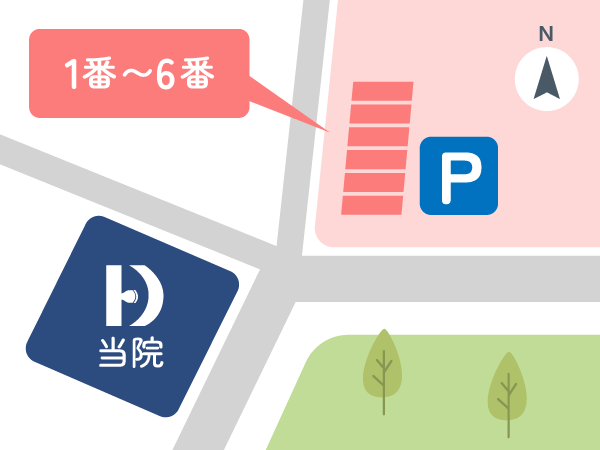

当院ではばね指に対する「切らない」エコーガイド下手術を手外科専門医が行っています。辛い手の痛みを我慢せず安心して当院でご相談ください。