「ばね指」という言葉を聞いたことはありますか?指を曲げ伸ばしする際に引っかかりを感じたり、カクンと跳ねるような動きをする症状です。医学的には「狭窄性腱鞘炎」と呼ばれ、指の屈筋腱と腱鞘の間で滑走障害が生じることで発症します。

今回は、医療系学生の皆さんに向けて、ばね指の発症メカニズムに深く関わる「腱鞘」について解説します。もちろん、一般の患者様にも参考になる内容ですので、指の違和感が気になる方はぜひ当院へご相談ください。

腱鞘とは?指の運動を支える重要な構造

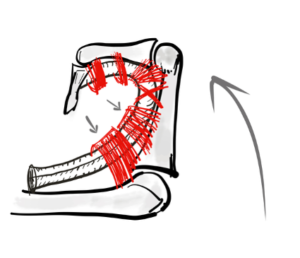

指を曲げるとき、屈筋腱が指先の骨を引っ張ることで屈曲運動が起こります。しかし、腱がむき出しの状態では、指骨から浮き上がってしまい、正常な運動ができません。この現象は「ボウストリング(Bowstring)」と呼ばれ、弓の弦のように腱が浮いてしまう状態です。

この浮き上がりを防ぎ、腱の滑走を安定させるのが「腱鞘(けんしょう)」です。腱鞘は腱を包み込むトンネル状の構造で、指の屈伸運動をスムーズに保つ役割を担っています。

腱鞘の分類と名称

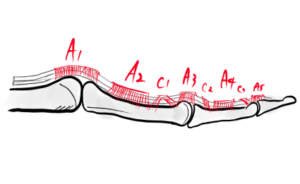

腱鞘にはそれぞれ名称があり、近位側から順に以下のように分類されます。

A1, A2, A3, A4, A5:Anular ligament(環状靱帯)に由来

C1, C2, C3:Cruciform ligament(十字靱帯)に由来

覚え方のポイントとしては、奇数番号(A1, A3, A5)は関節上に位置し、偶数番号(A2, A4)は指骨の上にあります。特にA2とA4は腱の滑走において重要な役割を果たしており、これらが機能しなくなるとボウストリングが生じやすくなります。

ばね指の病態

ばね指は、主にA1プーリー(MP関節掌側)において、屈筋腱と腱鞘の間に摩擦や炎症が生じることで発症します。腱に結節ができたり、腱鞘が肥厚することで腱の滑走が妨げられ、指の屈伸時に引っかかりや弾発現象が起こります。

手術による治療

保存療法(安静、薬物治療、ステロイド注射)で改善しない場合は、手術による治療が選択されます。手術ではA1プーリーを切開し、腱の滑走を正常化させます。症例によってはA2の一部も切開することがあります。

当院では、超音波診断装置を用いた精密な評価を行い、エコーを使った最新日帰り手術にも対応しています。

まとめ:腱鞘の理解がばね指治療の鍵

腱鞘は指の運動を支える重要な構造であり、ばね指の発症メカニズムを理解するうえで欠かせません。医療系学生の皆さんには、解剖学的知識と臨床的視点を融合させて学んでいただきたいと思います。

当院ではばね指に対する「切らない」エコーガイド下手術を手外科専門医が行っています。辛い手の痛みを我慢せず安心して当院でご相談ください。